(67).jpg)

1.日本で発生している重症熱性血小板減少症候群(SFTSV)

2.ダニ媒介感染症(tick-borne diseases)研究の先進国は米国

3.米国では 温暖化によりダニの生息地域が拡大し北上

4.ダニ媒介感染症の防御法:ディートは細心の注意が必要

5.ダニ媒介感染症が疑われた場合の対処

6.(参考)CDCの見解ではダニ媒介感染症が急増している

ブドウレスベラトロールが防御する微生物感染症:

免疫細胞強化ペプチドのカテリシジンを活性化

https://botanical.jp/library_view.php?library_num=202

1.日本で発生している重症熱性血小板減少症候群(SFTSV)

今年6月、また発症例が報告され話題となっているマダニによって引き起こされる

SFTSV:重症熱性血小板減少症候群。致死率が高いのが特徴的。

感染猫の治療をしていた三重県の獣医師が死亡したそうです。

(SFTSV: severe fever with thrombocytopenia syndrome virus)。

日本では西日本、九州に散発し5件の死亡例が報告されていましたが、

2014年2月25日に国立感染症研究所が関東や東北、北海道など全国的に

発生する恐れがあることを明らかにし一躍有名になりました。

SFTSVは感染と死亡例が報告された当初、中国が発生源といわれていました。

2009年に中国共産党教育部直轄総合大学の山東大学(Xue-jie Yu博士)が

ウィルスを分離、報告したのが北東と中央部で発生した通称チャイニーズ・ウィルス。

これがSFTSが発見された最初であり、12%くらいから30%の高い死亡率でした。

マダニから感染する重症熱性血小板減少症候群(以下SFTS)は、急な発熱、おう吐、

下痢を伴い、ダニを放置するとウィルス(ブニヤウイルス科フレボウイルス属)に

血球を食されるために血小板が減少していきます。

研究所によれば2013年は西日本の13県に発生し、21人の死者を出しているとのことです。

急増(*これまでは原因不明で処理されていたケースが多かったこともあります)

に伴い全国的な調査を進めたところ、SFTSVを保持するマダニがほとんどの県で発見され

ました。

2015年5月末までに報告された集計では感染者総数122名、死者34名。

2017年6月末までに報告された集計では感染者総数266名、死者57名。

動向調査には以降2025年1月31日までに1,058例が報告されています。

特筆すべきは報告された感染者、死者のほとんどが60歳以上、

以前から60代以下の死者は50代が3名、それ以下にはいません。

西日本の5月から9月に集中しています(第4項に県名)。

2.ダニ媒介感染症(tick-borne diseases)研究の先進国は米国

米国は幅広い気候を持つ大陸に立地し、マダニが寄生する鹿など哺乳類、げっ歯類など

多種類、多数の野生動物が生息しています。

マダニによる感染症研究の先進国として熱帯地方での研究も軍用分野で進んでいますが

その調査によればSFTSVに近いフレボウイルス属( Phlebovirus)のウィルスは他にわずか1種類。

それが発見されたのはダニ媒介感染症発生数では全米有数のミズーリ州にある

ハートランド地域医療センター(Heartland Regional Medical Center)。

入院した男性患者から分離されたウィルスはハートランド・ウィルス(heartland virus)と

名付けられましたが、SFTSVに類似するダニ媒介ウィルスはこれのみ。

風土病といわれたハンタウイルス(Hantavirus)同様の症状を持つそうです。

*ハンタウィルスは1970年代に韓国人研究者らにより分離、命名されたウィルス。

ユーラシア、アメリカ大陸に広範囲に存在し、感染ルートは地域により様々。

げっ歯類などの糞尿からが主といわれている。

古くから腎臓、肺などが侵される原因不明の風土病として世界各地で発生していた。

腎症候性出血熱(Hantavius hemorrhagic fever with renal syndrome:HFRS)

ハンタウィルス肺症候群(Hantavirus pulmonary syndrome:HPS)

3.米国では 温暖化によりダニの生息地域が拡大し北上

米国ではダニ媒介感染症が年々増加していることが問題視され、

当局であるCDC(米国疾病管理予防センター)がかねてより複数回の警告を発布していますが、

その中でその理由を下記のように説明しています。

この10年間で代表的なダニ媒介感染症(tick-borne diseases)のライム病(Lyme disease)、

バベシア症 (babesiosis)、アナプラズマ症(anaplasmosis)などが増えたり、

複数ウィルスが併発しているのは運び屋(vector)の

クロアシダニ(blacklegged tick)またはシカダニ(deer tick)と呼ばれるマダニ(Ixodes scapularis)

の生息範囲拡大。

このマダニは、ライム病 (Lyme disease)とバベシア症 (babesiosis) の病原体である

ボレリア(Borrelia burgdorferi) とバベシア(Babesia microti)を媒介します。

生息範囲が拡大している理由は気候の温暖化。

米国では南部、中西部からカナダ方面まで北上拡大しているそうです。

「アメリカを悩ますダニ由来のライム病:

温帯地域はダニ、シラミ、ノミによる感染症が要注意」

https://botanical.jp/library_view.php?library_num=347

4.ダニ媒介感染症の防御法:ディートは細心の注意が必要

米国では春から秋がダニの感染が多いシーズンといわれますが大部分の地域では

4月から7月くらいが最も活性化しているようです。

*感染症研究所が明らかにしたSFTSVを持つマダニを発見した都道府県。

北海道、岩手、宮城、栃木、群馬、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、

京都、和歌山、兵庫、岡山、島根、山口、高知、愛媛、徳島、宮崎、鹿児島。

発生件数が多いのは西日本の下記各県。(2017年6月現在)

広島、山口、徳島、愛媛、高知、宮崎、長崎、鹿児島

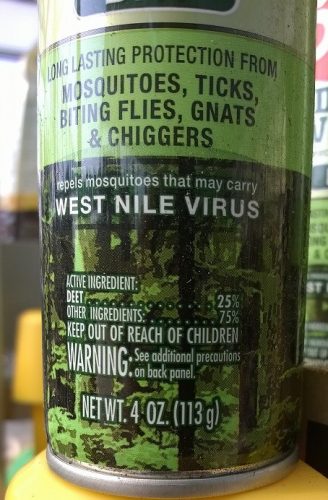

米国ではディート25%がスーパーでも販売されています。

SFTSV は2009年に発見されたばかりのウィルスですから、

まだ直接的に防御する治療薬がありません。

ダニの付着を防ぎ、体力(免疫力)で発症を抑えるしかありません。

マダニは家ダニと種類が異なる生物。屋内には生息しません。

サイズも肉眼で判別できる2-3ミリ。吸血により体積が数十倍になります。

まずは山間部や草木の繁る場所では肌を出さないことが第一。

花粉症同様に外出着は帰宅後すぐ着替えること。

自宅近辺は草などを短く刈ることと殺虫剤を多用すること。

野外を走り回るペット類は抱いたりしないこと。

肌を全て隠すことは湿気の多い暑い時期は現実的でないために

防虫スプレー使用(ディート:10% ~ 30% の DEET:ちなみに軍用は50%以上)が

薦められていますが(濃度が高い場合は)幼児や妊娠中の女性には危険の多い薬剤。

取扱いには細心の注意が必要です。

DEET:diethyltoluamide:ジエチルトルアミド)

副作用が発生するのは吸入や目、鼻などの粘膜に付着させた場合が多いようです。

複数の化学物質と協働する可能性が強く疑われていますから化粧品、医薬品など

合成化学物質を同時に塗布、吸入、摂取しないこと。

副作用はこの場合に顕著に発生しているようです。

またよく誤使用されているのが塗布後に衣服で覆うこと。これは厳禁です。

必ず露出部分のみに使用することです。

ディート15%は米国では主として蚊よけ.日本は9.5%が標準.

5.ダニ媒介感染症が疑われた場合の対処発熱、おう吐などの症状でダニ媒介感染症が疑われる場合、

まず必要なことは

山間部に出かけたり、シカや犬などダニが寄生する動物に接したかどうかの確認。

ダニに咬まれたことが確かか。

マダニかどうかの判定ができるか、(捕獲、殺虫後の)死骸があるか。

*オルニソドロス属のダニは米国の黒脚ダニ (Black-legged ticks) または

鹿ダニ(the deer tick) (学名:Ixodes scapularis:旧Ixodes dammini)が著名。

日本でマダニと呼ばれるのはシュルツェマダニ(学名:Ixodes persulcatus)、

ヤマトマダニ(学名:Ixodes ovatus)、などいくつか種類があります。

アジア、オセアニアのマダニではフタトゲチマダニ(Haemaphysalis longicornis)が

ポピュラーです。

ダニの付着を発見した場合はすぐ取り除く(吸血を中止させる)ことが必須ですが

どのくらいの時間ダニが付着していたかの確認。

ダニが吸血により3-5ミリ大になっている場合は除去せずに専門医に

診てもらってください。

棘(とげ)のような吸血口が皮膚内に残り、除去がむつかしくなります。

放置すれば7日間くらいは吸血するそうです。

(吸血時間は症状が重体化するかどうかのキイだそうです)

ダニの吸血が72時間以内ならウィルス感染が軽微で済む(CDC情報)といわれています。

これらは副作用の大きい過剰な薬品投与をせずに適正な治療を施すための

重要な情報となります。

6.ダニ媒介感染症の治療医薬品

ワクチンはヨーロッパでは入手できるものの、アメリカにはライセンスされていません。

安全性が確認されていないとのことですが、採算が合わないと予想されるために

製薬会社が取り上げないことが大きいようです。

一般的なダニ媒介感染症(tick-borne diseases)の治療法としては

ライム病には細胞壁を破壊するペニシリン系抗生物質のアモキシシリン(Amoxicillin)がベスト。

バベシア症 (babesiosis)にはアトバコン(Atovaquone)。

商品名メプロン(Mepron:Naphthoquinone)が代表的なものです。

バベシア症 以外はテトラサイクリン系の塩酸ドキシサイクリン(doxycycline hydrochloride)が

これまでの定番抗生物質だそうです。

SFTSVはおそらくこのどれかで治療することになるでしょうが

2009年に発見されたばかりであり、いまだに確定的な情報はありません。

基本的にウィルスは抗生物質の効果はありませんが、米国情報に沿った対応がベストでしょう。

ブドウレスベラトロールが防御する微生物感染症:

免疫細胞強化ペプチドのカテリシジンを活性化

https://botanical.jp/library_view.php?library_num=202

7.(参考)CDCの見解ではダニ媒介感染症が急増している

CDC(米国疾病管理予防センター)のピーターセン博士(Lyle R. Petersen, MD)によれば

米国のダニ媒介感染症はライム病(Ryme)が35,000人/年、ロッキー山紅斑熱(RMSF:Rocky Mountain spotted fever)が2,500人/年、エーリキア症(ehrlichiosis)、アナプラズマ症(anaplasmosis)が

1,000人/年、バベシア症 (babesiosis)が250人/年などが報告されているそうです.

(*ダニ媒介感染症はこれ以外にもいろいろあり、CDCでは10種類以上を対象として

研究しているようです)

ダニ媒介感染症研究で全米有数のスペシャリストである

コーヘン小児科病院(Cohen Children’s Medical Center of New York)の

スード博士(Sunil K. Sood, MD)は運び屋のダニと寄生する動物のバラエティー研究が

進んでいることを数字を増えている原因にあげています。

一方、それにより注目度、認知度も高くなり、死亡者を減らす対策も進んでいることを

評価もしています。

2009年のCDC(米国疾病管理予防センター)の報告によれば

エーリキア症(ehrlichiosis)、アナプラズマ症(anaplasmosis)は先の10年間で

倍になっているとしています。

2011年に同じくCDCのダーグレン博士(Dahlgren)らが

米国熱帯医学衛生学会誌(the American Journal of Tropical Medicine and Hygiene)に

発表した報告によればエーリキア症(ehrlichiosis)とアナプラズマ症(anaplasmosis)は

2000年から2007年は、その前の10年間に較べエーリキア症(ehrlichiosis)が

100万人当たり0.8人から3人、

アナプラズマ症(anaplasmosis)が1.4人から3人と2倍から3倍以上増加しているとのべています。

2008年にはライム病の発症率に関して同じくCDC(Division of Vector-Borne Infectious Diseases)の

ベーコン博士(Rendi Murphree Bacon)らがCDC週報(Morbidity and Mortality Weekly Report)に発表した

報告があります。

それによればライム病は1992年から毎年1%は増えており1992年の9,908件が2006年には19,931件

となっていると報告しています。その増加の主役は4歳から15歳の児童。

これら調査を統括するCDCのピーターセン博士によれば関連統計は広範囲の保健所から

集計せねばならぬために確認や追跡が非常に難儀。

実際はよりさらに大きな数字だろうと述べています。

CDCの公式レポート(Summary of Notifiable Diseases)によれば

2000年から2008年は400%増とされています。

2011年に同じく別の研究者オッペンショー博士ら(Openshaw)が

米国熱帯医学衛生学会誌に報告したのは2000年から2007年での増加が1.7件から7件/百万人。

死亡率は下がっているといわれますが、これはこれまでで最高の増加率。

バベシア症 (babesiosis)は詳しい統計が得られないようですが、おそらく増加しているとのこと

(統計の分析方法やサーベイランス方法が変わっているためもあるそうです)

いずれにせよダニ感染症を勉強していない医師が多い現状では正しい統計はあり得ず、

歴史的にも最も知られているライム病でさえ1976年に初めて認識されたくらいですから

実態把握には時間がかかりそうです。

虫対策薬品のいろいろな解説は下記に

https://nogibotanical.com/archives/2215

https://nogibotanical.com/archives/8391

https://nogibotanical.com/archives/5710

初版:2014年:2月

改訂版:2015年6月

改訂版:2017年7月

改訂版:2025年6月

(広告)

ブドウレスベラトロールが防御する微生物感染症:

免疫細胞強化ペプチドのカテリシジンを活性化

https://botanical.jp/library_view.php?library_num=202

(2).jpg)

https://www.botanical.jp/item_view.php?item_number=28

レスベはフランス産の天然赤ブドウを原料に日本で初めて作られた

ブドウ・レスベラトロール・サプリメント.

最初のモデルの開発を始めてからすでに20年を超えました。

レスべのブドウ・レスベラトロールはイタドリ由来のものや、医薬品目的に

化学合成された合成レスベラトロールとは全く異なる物質。

天然レスベは過剰摂取が不要ですから長期間摂取の安全性や慢性炎症を抑制する効能は

ブドウを食するのと同じです

ニューモデルは天然の赤ブドウが持つトランス型ブドウポリフェノールのスチルベノイドと

プテロスチルベン、ケルセチン、CoQ10、

最新の長寿補酵素ナイアシン(NAM,NAD+, NMNなどの総称)を配合し、

天然ブドウ同様の卓越した抗酸化能力を保持しています.

世界でホットな話題となっている、最も先端的な健康長寿のコンビネーションです.

.png)

朝のすこやかな目覚めは病気知らずの健康のもと。「目覚めすっきりアサイーナ」

発売15周年記念のレスベが値下げ.

親戚といえるアサイーもリニューアルし実質的な大幅値下げ.

2ヶ月分が会員価格で1899円(税込).

大型のカプセルを使用し1カプセルで500㎎のアサイーとなりました.

「ブドウ・レスベラトロールが関わる窒素合成と

サイクリックジーエムピー(GMP)の産生」

http://www.botanical.jp/library_view.php?library_num=66

エネルギー源となるエーティーピー(ATP:アデノシン三リン酸)とは

http://www.botanical.jp/library_view.php?library_num=147

「バルクワインの重金属汚染と無添加ワインのからくり」

http://www.botanical.jp/library_view.php?library_num=448

「ヒジキなどの食品ヒ素に肺がんリスク:国立がん研究センター」

ヒジキは必ずしも健康食品ではありません

http://www.botanical.jp/library_view.php?library_num=123

.jpg)

https://www.botanical.jp/item_view.php?item_number=36

.jpg)

https://www.botanical.jp/item_view.php?item_number=1011

歴史が浅いバイアグラは化学合成物質ですから長期間服用の安全性は不明ですが、

その機能は窒素合成阻害酵素の阻害機能。

シトルリンが窒素合成の素材として機能し、レスべが窒素合成酵素を作り出す

機能と切り口は異なりますが、中枢神経を興奮させる媚薬、催淫剤と

一線を引く点では同じです。

バイアグラ、マカや朝鮮ニンジンなど植物のアルカロイドを催淫剤として過剰摂取となる方が増え

前立腺がん、機能不全(ED)、腎不全などの原因を疑われています。

シトルリンはレスベと相乗させれば少量で十分ですから過剰摂取を控えましょう。

ブドウ・レスベラトロールが関わる窒素合成とサイクリック・ジーエムピー(GMP)の産生

.jpg)

シトルリンとレスべの超お買い得セット.

もちろん個別でもお買い求めいただけます.

「ブドウ・レスベラトロールは体細胞内でガン阻害物質に変化する」

http://www.botanical.jp/library_view.php?library_num=196

レスヴィーヌ・ルージュ:ギリシャ時代から愛用されてきたブドウ古樹の葉.

有機栽培された農薬フリーのブドウ葉

レスベの補完に最適.フランスでは漢方薬同様に薬局で売られています.

「煎じるブドウ・レスべラトロールで長寿と美容へ最短距離」.jpg)

JAS認定有機食品.東京都特別推奨食品のケール100%.

安全な天然カルシウム豊富な特殊土壌で栽培.

各種天然ビタミン、ミネラル、アミノ酸が最も豊富な野菜のケール100%で作られた

天然マルチ栄養素・サプリメント.他野菜の混入なしに飲みやすい美味しさを持っています

賦形剤は一切使用していません。

http://www.botanical.jp/item_view.php?item_number=53

「サメの肝油とスクアレン/スクワレン(Squalene)とは」

サメの肝油が含有する成分の強力な免疫力強化作用は、食品の中では最大とも言われており

1900年代より、その秘密を解明する研究が続けられた結果、免疫に不可欠な白血球の増加に働く

アルコキシグリセロール(alkoxyglycerols)を発見しました。

30粒から40粒に増量となりました

リッチスクワレンは汚染の進む太平洋産原料を避け、

希少なオセアニア近海産原料で安全性を確保しています.

|

(67).jpg)

本サイトが掲載する情報・画像等は、提携サイトの湘南情報サイト「ロハスケ」編集部より提供されています。

本サイトが掲載する情報・画像等は、提携サイトの湘南情報サイト「ロハスケ」編集部より提供されています。